CB-Funk: Unterschied zwischen den Versionen

AWo (Diskussion | Beiträge) K (→Was ist eine Stehwelle) |

AWo (Diskussion | Beiträge) K (→Was ist eine Stehwelle) |

||

| Zeile 127: | Zeile 127: | ||

Wenn Leistung in Form eines Signals auf eine Leitung gegeben wird, muss diese Leitung am Ende ''abgeschlossen'' werden. Dieses geschieht mit einem Verbraucher am Ende der Leitung, dem ''Abschlusswiderstand''. Dieser verbraucht die Leistung am Ende des Leiters restlos. Dazu muss dieser Widerstand der Leitungsimpedanz und der Impedanz des Senders entsprechen. So wirkt der endliche Leiter wie ein endloser in dem das Signal immmer weiter vom Sender wegläuft. Fehlt dieser Abschluss, wirkt das Leitungsende wie ein unendlich hoher Widerstand und das Signal wird dort vollständig reflektiert. Ist die Impedanz abweichend, werden Teile des Signals reflektiert. Dies führt zu Überlagerungen längs des gesamten Leiters, bildlich gesprochen laufen Teile des Signals zurück zum Sender. Bei hohen Frequenzen und Leistungen kann dies das zuleitende Kabel zerstören, im CB-Funk Bereich wird dies jedoch nicht erreicht.<br> | Wenn Leistung in Form eines Signals auf eine Leitung gegeben wird, muss diese Leitung am Ende ''abgeschlossen'' werden. Dieses geschieht mit einem Verbraucher am Ende der Leitung, dem ''Abschlusswiderstand''. Dieser verbraucht die Leistung am Ende des Leiters restlos. Dazu muss dieser Widerstand der Leitungsimpedanz und der Impedanz des Senders entsprechen. So wirkt der endliche Leiter wie ein endloser in dem das Signal immmer weiter vom Sender wegläuft. Fehlt dieser Abschluss, wirkt das Leitungsende wie ein unendlich hoher Widerstand und das Signal wird dort vollständig reflektiert. Ist die Impedanz abweichend, werden Teile des Signals reflektiert. Dies führt zu Überlagerungen längs des gesamten Leiters, bildlich gesprochen laufen Teile des Signals zurück zum Sender. Bei hohen Frequenzen und Leistungen kann dies das zuleitende Kabel zerstören, im CB-Funk Bereich wird dies jedoch nicht erreicht.<br> | ||

Wenn ein Signal von einem Medium in ein anderes übergeht, welches eine andere Impedanz besitzt, wirkt dies wie ein falscher Abschlusswiderstand (z.B. vom zuleitenden Koaxialkabel in die Antenne). Beide Signale überlagern sich (ein Teil läuft weiter, wird gesendet und ein Teil läuft zurück) und bilden die Stehwelle. Es entsteht ein zum Funkgerät ''zurückfliessender'' Strom. Verantwortlich für die Stehwelle im CB-Funk ist also der Einspeisungspunkt der Antenne (Fußpunkt), denn die Sender und das Koaxialkabel (sofern RG-58 verwendet wird) haben immer 50 Ohm.<br> | Wenn ein Signal von einem Medium in ein anderes übergeht, welches eine andere Impedanz besitzt, wirkt dies wie ein falscher Abschlusswiderstand (z.B. vom zuleitenden Koaxialkabel in die Antenne). Beide Signale überlagern sich (ein Teil läuft weiter, wird gesendet und ein Teil läuft zurück) und bilden die Stehwelle. Es entsteht ein zum Funkgerät ''zurückfliessender'' Strom. Verantwortlich für die Stehwelle im CB-Funk ist also der Einspeisungspunkt der Antenne (Fußpunkt), denn die Sender und das Koaxialkabel (sofern RG-58 verwendet wird) haben immer 50 Ohm.<br> | ||

| − | Idealerweise besteht vom Sender bis zum Ende der gesamten | + | Idealerweise besteht vom Sender bis zum Ende der gesamten Leitung der gleiche Leitungswiderstand (Impedanz): |

<div style="border: 1px dashed #2f6fab;background-color: #f9f9f9; padding:1em"> | <div style="border: 1px dashed #2f6fab;background-color: #f9f9f9; padding:1em"> | ||

R<sub>s</sub> = Ausgangswiderstand des Senders (Im CB-Funk immer 50 Ohm)<br> | R<sub>s</sub> = Ausgangswiderstand des Senders (Im CB-Funk immer 50 Ohm)<br> | ||

Version vom 2. Februar 2012, 18:04 Uhr

CB Funk ist die Abkürzung für Citizen Band Funk. Also die Frequenzbereiche, die von jedermann genutzt werden können. Sie liegen bei 27 Mhz im 11 Meter Band, somit also im Hoch-Frequenzbereich, auch Kurzwelle genannt. Da CB-Funk von jedem benutzt werden darf, ist die Reichweite durch die maximale Leistung von 4 Watt auf wenige Kilometer begrenzt.

Wer weite Distanzen überbrücken will oder muss, z.B. bei Reisen in entlegene Gebiete, sollte sich um eine mobile Amateurfunkanlage bemühen. Hier gibt es durchaus Sendeleistungen von bis zu 750 Watt. Dazu muss man aber eine Prüfung ablegen und eine Lizenz erwerben. Das ist so geregelt, denn es ist durchaus eine weltweite Kommunikation möglich.

CB Funk nimmt in seiner Bedeutung für 4x4 Fahrzeuge zwar ab, jedoch ist es immer noch eine günstige und einfache Möglichkeit zur Kommunikation mehrerer Fahrzeuge und je nach Ausstattung über mittlere Entfernungen. In zunehmenden Maße findet der Einsatz von PMR-Funk-Geräten statt, welche durch die geringere Sendeleistung und die höhere Frequenz (446 MHz) eine kleinere Reichweite haben. Für Offroad Parks sind die PMR Geräte sicherlich eine gute Alternative, da dies meistens Handgeräte sind, die man auch beim Aussteigen aus dem Fahrzeug mitnehmen kann.

Inhaltsverzeichnis

Es soll also CB-Funk sein

Für denjenigen, der sein Fahrzeug mit CB-Funk ausstatten möchte, stellen sich einige Fragen, die es zu beantworten gilt:

- Für welche(n) Einsatzzweck(e) soll der Funk genutzt werden?

- Welches Gerät schaffe ich mir an?

- Welche Antenne nutze ich und wo bringe ich sie an?

- Benötige ich weiteres Zubehör?

- Gesetzliche Bedingungen, gerade bei Auslandsfahrten.

Während Fragen nach dem Einsatzzweck hier nicht beantwortet werden können, können hier aber die technischen Hintergrundinformationen gegeben werden, die bei der Auswahl und dem Betrieb helfen.

Kurz und Knapp

Antenne

- Die Stehwelle ist nicht wichtig.

- Die Antennenlänge ist wichtig.

- Die Antennenposition ist wichtig.

- Die Masseverbindung der Antenne ist wichtig.

Zu 1)

Die Stehwelle spielt erst bei hohen Sendeleistungen und Frequenzen eine Rolle. Im CB-Funk Bereich strahlt eine Antenne die gesamte ihr zugeführte Leistung unabhängig von der Stehwelle ab. Es wäre lediglich zu beachten, dass die Stehwelle aus zwei Gründen zu einer Reduzierung der vom Funkgerät abgegeben Leistung führt. Zum einen durch die rücklaufende Welle, was absolut tolerierbar ist, und zum anderen durch die Schutzschaltung des Geräts, um sich vor der reflektierten Leistung zu schützen. Das passiert aber erst wenn das SWR 2:1 überschreitet. Sie regeln dann ihre Leistung herunter. Bis zu einem SWR 2:1 muss man sich keine Gedanken machen.

Am besten merkt man sich, dass die Stehwelle konstruktionsbedingt einfach vorhanden ist, man hat kaum Einfluss darauf. Eine geringe Anpassung ist möglich. Dies geschieht z.B. durch Längenänderung, ist aber weitestgehend unnötig, sprich der Aufwand lohnt nicht und kann sogar einen negativen Effekt haben. Es kann zu weiteren Wärmeverlusten führen, siehe Bedeutung Stehwellenverhältnis.

Wichtiger ist es auf eine sehr saubere und gute mechanische Monatge der Funkanlage zu achten und eine gute Antennenpositionierung zu finden.

Zu 2) Je länger die Antenne, je besser ist der Empfang und das Senden. 5/8 Lambda Antennen haben den besten Abstrahlwinkel. Eine "Top-Loaded" Antenne strahlt günstiger, als eine "Base-Loaded". Siehe Antennenlänge.

Zu 3) Die beste Position ist in der Mitte des Dachs. Dies ist aber auch die unhandlichste Position. Am besten ist immer eine Position mit viel Blech bzw. leitender Fläche drumherum, zu der die Antenne eine möglichst gute Verbindung hat (Masseverbindung, nicht die zur Batterie ist gemeint, sondern die zur Fläche). Siehe Position.

Kabel

Ein grundlegendes System besteht aus einem CB-Funkgerät, einem Koaxialkabel und der Antenne. Die Funkgeräte sind auf eine Impedanz von 50 Ohm eingestellt. Daher nimmt man am besten RG58 Koaxialkabel, denn diese haben ebenfalls eine Impedanz von 50 Ohm. Alle CB-Funk Antennen sollten ebenfalls auf 50 Ohm eingestellt sein, wobei dies nicht ihrer echten Impedanz entspricht, sondern sie sind angepasst worden. Das reduziert die Stehwelle, aber ein Leistungsverlust ist immer gegeben.

Hat man das System so aufgebaut, wäre es theoretisch in Resonanz (durchgängig 50 Ohm), in der Praxis schafft man dies jedoch ohne zusätzliche Technik nie genau, es gibt immer Blindanteile, die dann auch für ein Stehwellenverhältnis (SWR) von > 1 verantwortlich sind. Und letztendlich ist die Antenne ja nur angepasst und hat nicht wirklich eine Impedanz von 50 Ohm. Aber wie gesagt, bis zu einem SWR von 2:1 ist das kein Problem.

Das Funkgerät

In Bezug auf die Leistung sind so ziemlich alle CB-Funk Geräte gleich, 4 Watt, da gesetztlich nach oben abgeregelt. Weniger würde auch kaum mehr sinnvoll sein. Bleiben also die abgedeckten Frequenzbereiche, Funktionen, Baugröße, Bedienbarkeit und natürlich die Qualität.

Funktionen

Als sinnvoll haben sich folgende Funktionen herausgestellt:

- Kanaltasten

- Frei belegbare (programmierbare) Tasten, die mit einem Kanal belegt werden können, um so schnell zwischen häufig benutzten Kanälen wechseln zu können.

- DW, Dual Watch

- Mit dieser Funktion lassen sich zwei Kanäle abhören. Das Gerät wechselt in kurzen Abständen zwischen zwei Kanälen hin und her und bleibt bei Empfang auf dem entsprechenden Kanal stehen.

- Not-Taste

- Diese auffällig markierte Taste schaltet auf Kanal 9, dem Trucker-Kanal, ohne das lange gesucht werden muss, um so einen Notruf absetzen zu können.

Handfunkgeräte

Mobile Handgeräte haben den Vorteil, dass man sie mitnehmen kann, z.B. wenn das Fahrzeug verlassen oder aufgegeben werden muss. Allerdings haben sie nur kurze Reichweiten, auch wenn die meisten mittlerweile ebenfalls 4 Watt Sendeleistuhg haben. Dies liegt an der fehlenden Verbindung zur reflektierenden Erde, die sich bei dem Frequenzbereich von 27 Mhz stark bemerkbar macht. Eine gute Lösung sind hier Handfunkgeräte mit der Möglichkeit eine externe Antenne anzuschliessen (z.B. Alan 42 Multi). Im Fahrzeug kann so die äussere Antenne genutzt werden und es kann dennoch mitgenommen werden.

Fazit

Auch bei den Geräten gibt es wieder einige Faktoren, die die Wahl beinflussen. Neben persönlich als sinnvoll erachteten Funktion (z.B. Dual-Watch) spielt auch der gewünschte Einbauort und somit die Größe des Gerätes eine Rolle. Gleiches gilt für die Bedienbarkeit, da ja auch mal während der Fahrt das Gerät bedient werden muss. Für manche ist es sogar wichtig, dass die Farbe der Beleuchtung zu der Instrumentenbeleuchtung des Fahrzeugs passt.

Auf jeden Fall wichtig sind die angebotenen Frequenzbereiche und deren Kanalanzahl. In der Regel sollten mind. 40 Kanäle für die Frequenzen angeboten werden. Sind Fahrten inm das Auslang geplant, sollte in Erfahrung gebracht werden (Handbuch, Hänlder) für welche Länder das Gerät umgeschaltet werden kann. Nicht überall liegt der CB-Funk auf exakt den gleichen Frequenzen.

Die am häufigsten verwendeten Geräte mit denen gute Erfahrungen gemacht wurden sind die von Alan/Midland und President.

Grundlagen

Für die, die es genauer wissen wollen.

Wellenlänge

Wie bereits erwähnt benutzt der CB Funk eine Frequenz von 27 MHz. Bei einer Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit von schlappen 300.000 km/s ergibt sich somit eine Wellenlänge (Lambda, Formelzeichen λ) von 11 Metern. Die Wellenlänge bestimmt die Länge für eine Antenne. Als ideale Größe gilt die halbe Wellenlänge (λ/2).

Wellenlänge λ (m) = 300.000 / f (kHz) 11 m = 300.000 / 27.000 kHz

Vertikaler Antennentyp

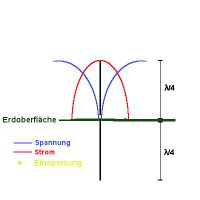

Zusätzlich zur Wellenlänge spielt auch die Bauform der Antenne eine wichtige Rolle. Als eine der häufigsten Grundformen einer Antenne gilt die Halbdipolantenne. Die meisten Mobilantennen sind vertikale Rundstrahler (Stabantennen), d.h. ihre Polarisation ist für das vertikale Empfangen und Senden ausgelegt. Daher sollten diese auch immer vertikal montiert werden. Ihr Prinzip beruht auf der Marconi-Antenne. Diese ist theoretisch eine Halbdipolantenne, d.h. sie ist ½ Wellenlänge lang (λ/2). Die Einspeisung des Signals findet in der Mitte statt. Diese Mitte des gedachten Halbdipols, ist der Fußpunkt der Antenne. Da aber nur eine Hälfte physikalisch als Strahler vorhanden ist, gibt es auch nur diesen einen Einspeisungpunkt, man nennt sie daher auch Monopol (ein echter Dipol hat zwei Einspeisungen).Der Strahler der Marconi-Stabantenne hat, wie oben erörtert, eine Länge von λ/4 (¼ Lambda) und ist damit faktisch eine Viertelwellenantenne. Im CB Funk entspricht das einer Strahlerlänge von 2,75 m. Der Strom ist dort am stärksten, wo die Einspeisung stattfindet. Bei dem Marconi-Antennentyp ist dieser Bereich am Übergangspunkt zur Erde, dem Fußpunkt. Dort herrscht hoher Strom und wenig Spannung: Bild 1 zeigt die Strom- und Spannungsverteilung auf dem Strahler, wobei der Strom für die Abstrahlung (Sendeleistung) verantwortlich ist.

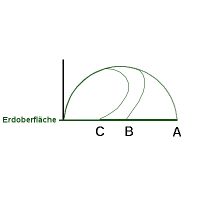

Das andere Viertel einer Antenne von Marconi-Typ ist in der Erde gespiegelt. Dazu muss diese gut leiten (z.B. bei feuchtem Boden). Die abgesendete Leistung trifft auf den Boden und fliesst dort zur Antenne zurück. Ist der Widerstand dort hoch, entstehen Leistungsverluste durch Erwärmung. Bild 2 zeigt dieses Verhalten. Die Linien stellen vereinfacht die abgestrahlte Leistung dar:

- A = idealer Zustand, sehr gut leitende Erde

- Z.B. eine Antenne in der Dachmitte

- B = guter Zustand, normal leitenden Erde

- C = schlechter Zustand, schlecht leitende Erde.

- Z.B. eine masselose Antenne (No-Ground)

Da die gute Leitfähigkeit nicht vorausgesetzt werden kann, werden oftmals Leiter auf dem Boden um die Antenne ausgelegt oder sogenannte Radials angebracht, die dann den Part des Erdleiters übernehmen.

Wenn man nun die CB-Funk Antennen als Marconi-Typ nimmt, wird klar warum aus Sicht der Sendeleistung die Mitte eines Autodachs der effizienteste Ort ist. Es übernimmt quasi die Rolle einer gut leitenden Erdoberfläche als Reflektorspiegel. Zusätzlich stellt das Dach den höchsten Punkt dar.

Antennenlänge

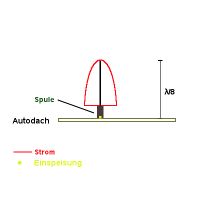

Nun stellt schon eine 2,75 m lange Antenne auf einem Fahrzeug in einigen Verkehrsbereichen durchaus ein Problem dar, die nicht überall und immer gefahren werden kann. Deshalb werden im Markt für mobile CB-Funk-Antennen verschiedene Versionen angeboten: λ/2, λ/4 und 5/8 Antennen. Diese liegen in einer Länge von 70 cm bis 185 cm vor, sie sind also alle elektrisch verlängert um auf ihren λ/x Wert zu kommen. D.h. der als Strahler wahrnehmbare Teil ist kürzer als λ/x (z.B. kürzer als 2,75 m bei λ/4) und die fehlende Länge wird durch Spulen im Antennenfuß (Base-Loaded), am Ende (Top-Loaded) oder deren Mitte gebildet. Die Spule bildet auch den notwendigen kapazitativen Widerstand, der die Antenne auf 50 Ohm Impedanz bringt. Diese Art auf λ/x zu kommen ist jedoch immer ein mit Verlusten behafteter Kompromiss (Verluste durch den Skineffekt der Spule). Der Vorteil dieser Antennen ist der einfache Aufbau und im Falle einer nicht angepassten λ/4 die Impedanz nahe 50 Ohm, die die Verwendung eines 50 Ohm Koaxialkables zum Anschluss ohne weitere Anpassungstechnik ermöglicht (siehe Was ist eine Stehwelle). Die 5/8 Lambda Antenne hat den günstigsten Abstrahlwinkel.Prinzipiell kann man sagen, dass je länger der physikalische Strahler ist (also nicht die elektrische Länge) desto mehr Abstrahlfläche hat man und desto mehr Reichweite erzielt man beim Senden. Auch die Position der Spule (die elektrische Verlängerung) ist entscheidend. Dies erkennt man, wenn man sich folgendes vor Augen führt:

Bei einer vertikalen Viertelwellen-Antenne würde der Strahler normalerweise 1/4 der Wellenlänge, also 2,75 m, aus der Erde ragen. Es kann also über diese 2,75 m abgestrahlt werden. Dabei liegt der maximale Strombereich und somit die stärkste Strahlung direkt über der Erde, also an dem Punkt an dem das Signal in die Antenne eingespeist wird (siehe Bild 1, theoretische Strahlermitte). Eine 1,5 m lange λ/4 Antenne hat eine um weitere ca. 50% gekürzte Abstrahlfläche. Befindet sich zusätzlich im Bereich der größten Stromstärke (am Fuß) auch noch die Spule, verliert man im wichtigsten Bereich noch zusätzlich Leistung, wie Bild 3 zeigt.

Fazit

Letztendlich bestimmt der Einsatzzweck über die Antennenlänge. Sie sollte ausreichend sein, den Zweck zu erfüllen und kurz genug um kein zu großes Hindernis zu werden.- Benötigt man nur den Wald- und Wiesenfunk in Offroad Parks oder zur Verständigung bei Kolonnenfahrten reicht eine kleinere, um die 90 cm können da schon ausreichend sein.

- Für Reisen, wo eine Gruppenkommunikation über für CB-Funk größere Distanzen (bis 20 KM bei idealem Gelände und Standpunkt) möglich sein soll, sollte es schon eine eine λ/4 ab 140 cm oder 5/8 mit rund 2 Metern länge sein. Diese benötigen auch eine entsprechend robuste Befestigung. Wobei zu beachten bleibt, dass vertikale Strahler relativ flach abstrahlen und somit ein Tal-zu-Tal Funk eher schwierig wird.

- Für weite Reisen die auch in abgelegenere Gegenden führen, sollte man sich dann überlegen, ob man den CB-Funk Bereich verlässt und eine Amateurfunkanlage montiert. Dieser Bereich ist nicht auf 4 Watt limitiert und bietet viele Frequenzbereiche. So kann man z.B. niedrige Freuenzen nutzen und Reichweiten von mehreren hundert bis tausend Kilometern erreichen. Dabei sind die Regularien usw. der aufgesuchten Länder zu beachten.

- Verwendet man eine "top-loaded" Antenne, deren Spule am Antennenende und nicht am Fuß sitzt (z.b. die CB 27S), steht der sendestärkste Bereich zur Abstrahlung zur Verfügung.

Position

Wir wissen ja bereits, dass die Mitte des Dachs die bestmögliche Position darstellt. Es ist die höchste Position und wirkt wie ein Spiegel, der die rundherum nach unten abgestrahlte Signale reflektiert. Eine gute Masseverbindung alleine reicht nicht aus, sondern diese muss idealerweise eine gut leitende Fläche sein (siehe Marconi Antenne).

Nur ist dies nicht unbedingt auch die praktikabelste Lösung, denkt man z.B. an ein schnelles Umklappen oder einen Dachgepäckträger. Bei neueren Fahrzeugen muss zudem die mögliche Wechselwirkung mit der Fahrzeugelektronik beachtet werden. Hier ist der Hersteller gefordert entsprechende Positionen für die jeweiligen Geräte, wie CB Funk, Handy usw. festzulegen, EMV Erklärung genannt. Diese gibt an, welches Gerät bzw. dessen Sender wo angebracht und betrieben werden darf.

Weiterhin sollte man bei Wahl auch beachten, dass z.B. bei der Anbringung auf dem Kotflügel eines Serie/Defender die Motorhaube nur bedingt als Reflektor arbeitet (kaum Masseverbindung) und der restliche Aufbau eher ein Abstrahlhindernis bildet. Hinten oben am Dach, kann dieses nur nach vorne als Reflektor benutzt werden. Neben den Herstellervorgaben und dem Einsatzzweck werden also die räumlichen und konstruktiven Möglichkeiten die Grenzen setzen.

Fazit

Zur Positionierung sollten folgende Dinge beachtet werden:

- EMV Erklärung für das Fahrzeug

- Beim Hersteller anfordern, ggf. auf der Webseite nachsehen.

- Möglichst hohe Position, möglichst freier Abstrahlbereich

- Ideal: Dachmitte. Weniger geeignet sind Orte, wo trotz Masse keine Reflektionsfläche vorhanden ist, z.B. Rammschutz.

- Antennenlänge

- Dem Einsatzzweck (siehe Antennenlänge) und den täglichen Anforderungen anpassen.

- Stabilität

- Der Platz wo die Antenne hinkommt, muss ihre Bewegungen bei Fahrt aushalten können, ggf. verstärken.

- Permanent oder abnehmbar

- Bei seltenem Gebrauch und großer Bauart abnehmbar, bei kleinerer Bauart oder häufigem Gebrauch permanent aber umklappbar.

- Lambda Typ

- 5/8 Lambda Antennen strahlen am günstigsten (horizontal) ab.

- Masse oder masselos

- No-Ground (masselose Antennen) strahlen ungünstig ab, benötigen aber keine Reflektionsfläche um auf ihre Leistung zu kommen.

Geht man die oberen Punkte durch, merkt man dass man einen Kompromiss eingehen muss, der von den Gegebenheiten am Fahrzeug bzw. den zukünftigen Plänen abhängt. Wenn z.b. eine Lichtleiste geplant ist, könnte man mit der Antenne warten, bis diese montiert ist und die Antenne dort anbringen. Jedoch sollte eine gute Masseverbindung zum Dach gewährleistet sein.

SWR - Stehwellenrelation

Was ist eine Stehwelle

Wenn Leistung in Form eines Signals auf eine Leitung gegeben wird, muss diese Leitung am Ende abgeschlossen werden. Dieses geschieht mit einem Verbraucher am Ende der Leitung, dem Abschlusswiderstand. Dieser verbraucht die Leistung am Ende des Leiters restlos. Dazu muss dieser Widerstand der Leitungsimpedanz und der Impedanz des Senders entsprechen. So wirkt der endliche Leiter wie ein endloser in dem das Signal immmer weiter vom Sender wegläuft. Fehlt dieser Abschluss, wirkt das Leitungsende wie ein unendlich hoher Widerstand und das Signal wird dort vollständig reflektiert. Ist die Impedanz abweichend, werden Teile des Signals reflektiert. Dies führt zu Überlagerungen längs des gesamten Leiters, bildlich gesprochen laufen Teile des Signals zurück zum Sender. Bei hohen Frequenzen und Leistungen kann dies das zuleitende Kabel zerstören, im CB-Funk Bereich wird dies jedoch nicht erreicht.

Wenn ein Signal von einem Medium in ein anderes übergeht, welches eine andere Impedanz besitzt, wirkt dies wie ein falscher Abschlusswiderstand (z.B. vom zuleitenden Koaxialkabel in die Antenne). Beide Signale überlagern sich (ein Teil läuft weiter, wird gesendet und ein Teil läuft zurück) und bilden die Stehwelle. Es entsteht ein zum Funkgerät zurückfliessender Strom. Verantwortlich für die Stehwelle im CB-Funk ist also der Einspeisungspunkt der Antenne (Fußpunkt), denn die Sender und das Koaxialkabel (sofern RG-58 verwendet wird) haben immer 50 Ohm.

Idealerweise besteht vom Sender bis zum Ende der gesamten Leitung der gleiche Leitungswiderstand (Impedanz):

Rs = Ausgangswiderstand des Senders (Im CB-Funk immer 50 Ohm)

Zkoax = Impedanz des Zuleiters (Bei RG-58 ebenfalls 50 Ohm)

Ra = Eingangswiderstand der Antenne (Abhängig von der unangepassten Antenne, aber immer <> 50 Ohm)

Ideal wäre Rs = Zkoax = Ra, praktisch findet man jedoch 50 Ohm Rs = 50 Ohm Zkoax <> x Ohm Ra.

Was ist das Stehwellenverhältnis

Durch das reflektierte Signal gibt es mehrere Spannungsverhältnisse in dem Leiter. Das SWR gibt das Verhältnis der größten Spannung zu der kleinsten Spannung auf dem selben Leiter an.

UHmax = größte Spannung des hinlaufenden Signals auf dem Leiter

URmax = größte Spannung des rücklaufenden Signals auf dem Leiter

Umin = UHmax - URmax = kleinste Spannung auf der Leitung

Umax = UHmax + URmax = größte Spannung auf der Leitung

SWR = Stehwellenverhältnis SWR = Umax / Umin

Somit ist üblicherweise die SWR >= 1. Bei einer ideal angepassten Leitung, d.h. durchgängig die gleiche Impedanz, wäre die SWR demnach = 1.

Bei einer Leitung ohne jeglichen Verbraucher (Antenne) überlagern sich die Signale, Umin ist = 0 und die SWR somit unendlich (∞) hoch.

Deshalb niemals ohne angeschlossene Antenne oder Abschlusswiderstand senden! Hier würde das gesamte Signal reflektiert werden, was zu einer Beschädigung des Sender führen kann.

Achtung! Oft wird das Verhältnis in der Notation 1:n (z.B. SWR 1:2) angegeben, was falsch herum ist. Wenn man sich die o.a. Formel ansieht, erkennt man, dass z.B. ein SWR von 1:2 einem Wert 0,5 entspricht, was nicht möglich ist. Richtig wäre n:1, (2:1 ergibt dann ein SWR von 2).

Welche Bedeutung hat das Stehwellenverhältnis

Generell wird das SWR wichtig, wenn es um hohe Frequenzen und hohe Leistung geht. Dort kann ein ungünstiges SWR zu Zerstörungen führen. Im CB-Funk Bereich, wird dem SWR üblicherweise eine viel zu hohe Bedeutung beigemessen.

Ein SWR > 1 wird immer als ungünstig angesehen und mit nicht tolerierbarem Leistungsverlust in Verbindung gebracht. Dabei muss sich einfach vor Augen geführt werden, dass das SWR durch den konstruktiven Aufbau des Systems und die verwendeten Frequenzen zustande kommt. Alles Dinge, die man kaum beeinflussen kann. Also muss man mit einem geringen SWR und den daraus resultierenden Reflektionsverlusten leben. Eine Anpassung in Richtung SWR = 1 kann sogar negative Effekte haben, da zusätzliche Leistungsverluste in Form von Wärmeverlusten hinzugefügt werden!

Woher kommen die Verluste?

- Der Strom, der wieder in die Zuleitung reflektiert wird, reduziert durch die Überlagerung die abgegebene Leistung. In genau dem Maße, in dem diese reflektiert wurde. Dieser Verlust ist aber bei einem SWR < 2 (2:1) sehr gering und fällt nicht ins Gewicht.

- Ab einem SWR von 2:1 schützt sich das Funkgerät durch Reduzierung der Sendeleistung um die Endstufe nicht zu gefährden. Tritt dies auf, sollte man seine Installation überprüfen.

Üblicherweise wird ein Stehwellenverhältnis von 1 (1:1) angestrebt, da es maximale Sendeleistung suggeriert. Bei vertikalen CB-Funk Antennen, um die es ja hier primär geht, kommt dieses Verhältnis aber auf Kosten der Sendeleistung zustande. Warum?

Für die mögliche Sendeleistung ist nur der Ohmsche Widerstand verantwortlich. Nehmen wir als Beispiel eine 1/4 Lambda Antenne. Diese hat am Fußpunkt einen Widerstand von 33,6 Ohm. Dem Funkgerät zeigt die Antenne jedoch 50 Ohm, also eine Differenz von 13,4 Ohm. Soll das SWR = 1 sein, bedeutet das:

Bei einer nicht angepassten Lambda 1/4 Antenne hätten wir ein SWR (s) von ca. 1,5:

s = 1,5 = 50 OhmZuleitung / 33,6 OhmAntenne

Das ist der allgemeine angestrebte Idealzustand:

s = 1 = 50 OhmZuleitung / 50 OhmAntenne

In der Praxis wird versucht diesen durch Anpassung zu erreichen. Man fügt einen kapazitiven Widerstand von 13,4 Ohm hinzu:

s = 1 = 50 OhmZuleitung / (33,6 Ohm + 13,4 Ohm)Antenne

Die 33,6 Ohm sind der Widerstand, der durch die Abstrahlung entsteht, er entspricht also der gesendeten Leistung. Die Anpassungswiderstand von 13,4 Ohm erzeugt jedoch nur Wärme. Daraus ergibt sich ein Verlust durch Wärmeabstrahlung (durch den Widerstand) von gut 33%.

Anpassung

Ein perfekt abgestimmtes System, wo alle Impedanzen gleich sind und somit keine Stehwelle entsteht, nennt man angepasst. Die Antenne arbeitet in Resonanz. Bauartbedingt gibt es kaum eine Antenne, die ohne Hilfsmittel die nötigen 50 Ohm Impedanz aufweist, die nötig wären um einen Stehwelle zu vermeiden. Ausserdem gibt es immer Toleranzen. Daher werden verschiedene Lösungen angeboten, diesem Ideal möglichst nahe zu kommen. Rufen wir uns noch einmal kurz in Erinnerung, das der Lambda-Typ die Impedanz vorgibt. Angeboten werden λ/2 (73,2 Ohm), λ/4 (36,6 Ohm) und 5/8 Antennen (ca. 112 Ohm). Ohne jegliche Anpassung kann man so gerade noch die λ/4 Antennen akzeptieren, da sie den 50 Ohm am nächsten kommen. Die gängigen CB-Funk Antennen sind meistens auf 50 Ohm angepasst.

SWR messen

Man benötigt ein Stehwellenmessgerät dazu. Die Messung für den am häufigsten verwendeten Kanal durchführen. Das Messgerät wird entweder zwischen Funkgerät und Kabel oder zwischen Kabel und Antenne geschaltet, wenn man das Kabel in die Messung mit einbeziehen möchte. Niemals ohne Antenne senden!.

Die Handhabung des Messgeräts kann unterschiedlich sein. Dazu das Handbuch lesen. Ein einfaches Gerät kann z.B. so funktionieren:

- Messgerät einschleifen, also anschließen

- Schalter auf "FWD" (Forward) stellen

- Sendetaste drücken und halten

- Mit dem Regler den Zeiger auf die Markierung (Set) am Ende stellen

- Den Schalter auf "REF" stellen, der SWR bzw. die reflektierte Leistung wird angezeigt

Fazit

Praktisch hat man nur die Wahl zwischen unangepassten Antennen, die je nach Zweck, eine akzeptable Stehwelle erzeugen, angepassten Modellen, die nur eine geringe bis keine Stehwelle erzeugen und der Nutzung von Koppeltechnik, was mit Zusatzkosten verbunden ist. In den meisten Fällen wird eine werksseitig auf 50 Ohm angepasste CB-Funk Antenne zum Einsatz kommen.

Nach dem Motto "Fit for Purpose" sollte man sich die Variante wählen, die den besten Kompromiss zwischen Kosten und Nutzen abgestimmt auf den Einsatzzweck bietet. Beachten: Lambda und Antennenlänge bedingen einander.

- Für den Flurfunk in Kolonnen und in Offroad Parks sind sicherlich kleine bis mittellange verkürzte λ/4 Antennen oder 5/8 Antennen die richtige Wahl.

- Diese sind in der Regel schon auf 50 Ohm angepasst.

- Wer weiter senden will, braucht eine größere Antenne.

Herstellererklärung zur EMV

In den EMV Erklärungen finden sich die Angaben zu:

- Spannungsversorgung für das Funkgerät nur über eine eigene Leitung

- Verkabelung und Installation gemäß Richtline MPT 1362

- Die Antenne muss an ihrer Befestigung eine Masseverbindung erhalten

- Antennenmontage an Glas und Scheiben ist nicht erlaubt

- Antennenmontage ist nur an festen Karosserieteilen

Die EMV Erklärungen für den Defender finden sich unter EMV Erklärung Land Rover Defender.