Allradantrieb: Unterschied zwischen den Versionen

AWo (Diskussion | Beiträge) |

AWo (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 6: | Zeile 6: | ||

=== Die Differentialsperre === | === Die Differentialsperre === | ||

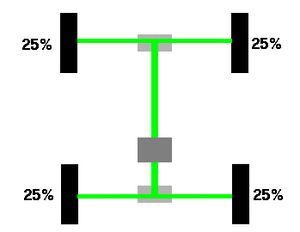

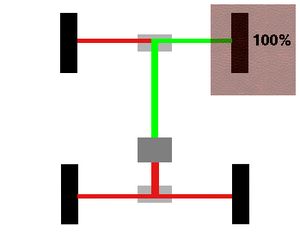

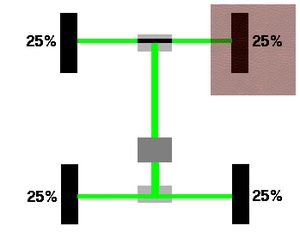

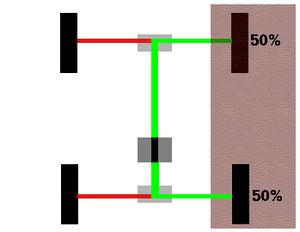

[[Datei:Antrieb_2.jpg|miniatur|rechts|Traktionsverlust ohne Differentialsperre oder Traktionskontrolle]][[Datei:Antrieb_3.jpg|miniatur|rechts|Traktionserhalt mit Differentialsperre oder Traktionskontrolle]]Jedes Fahrzeug besitzt ein [[Differential]] zumindest an der Achse, an der der Antrieb erfolgt. Dieses nimmt die | [[Datei:Antrieb_2.jpg|miniatur|rechts|Traktionsverlust ohne Differentialsperre oder Traktionskontrolle]][[Datei:Antrieb_3.jpg|miniatur|rechts|Traktionserhalt mit Differentialsperre oder Traktionskontrolle]]Jedes Fahrzeug besitzt ein [[Differential]] zumindest an der Achse, an der der Antrieb erfolgt. Dieses nimmt die unterschiedlichen Drehzahlen der beiden miteinander (über das Differential) verbundenen Räder auf, die bei Kurvenfahrten entstehen. Der Nachteil eines Differentials ist, dass die Antriebsenergie immer auf das Rad gegeben wird, welches den geringsten Widerstand hat, also die geringste Traktion. Ist ausreichend Traktion auf beiden Rädern vorhanden, funktioniert alles wie es soll.<br> | ||

Verliert aber ein Rad die Traktion, wie es im Gelände vorkommen kann, geht die gesamte Antriebsenergie auf dieses eine Rad. Das Fahrzeug bleibt stehen. Um das zu verhindern kann man die beiden Räder einer Achse mit einer Differentialsperre starr miteinander verbinden. Ist eines dieser Räder ohne Traktion, verbleiben 50% der auf diese Achse gegebenen Antriebskraft auf dem anderen Rad.<br> | Verliert aber ein Rad die Traktion, wie es im Gelände vorkommen kann, geht die gesamte Antriebsenergie auf dieses eine Rad. Das Fahrzeug bleibt stehen. Um das zu verhindern kann man die beiden Räder einer Achse mit einer Differentialsperre starr miteinander verbinden. Ist eines dieser Räder ohne Traktion, verbleiben 50% der auf diese Achse gegebenen Antriebskraft auf dem anderen Rad.<br> | ||

<br> | <br> | ||

Version vom 8. März 2011, 11:37 Uhr

Einführung in die Allradtechnik

Allradantrieb bedeutet bei einem Fahrzeug, dass zeitweise oder permanent die Antriebsenergie auf alle vier Räder zu gleichen oder ungleichen Teilen übertragen wird. Die Kraftverteilung auf alle Räder hat bereits auf der normalen Straße den Vorteil, dass eine sicherer Traktionsaufbau erfolgen kann und der Reifenverschleiß verringert wird. Im Gelände ist er zudem die Vorraussetzung auf unterschiedlichen Untergründen das Fortkommen zu sichern. Je nach Situation reicht ein Allradantrieb alleine jedoch nicht aus.

Die Differentialsperre

Verliert aber ein Rad die Traktion, wie es im Gelände vorkommen kann, geht die gesamte Antriebsenergie auf dieses eine Rad. Das Fahrzeug bleibt stehen. Um das zu verhindern kann man die beiden Räder einer Achse mit einer Differentialsperre starr miteinander verbinden. Ist eines dieser Räder ohne Traktion, verbleiben 50% der auf diese Achse gegebenen Antriebskraft auf dem anderen Rad.

Bei einem Fahrzeug mit Allradantrieb kommt noch eine Differenz zum Tragen, die zwischen Vorder- und Hinterachse. Letztere läuft langsamer, da sie einen kleineren Kreis (=kleineren Weg) beschreibt, als die Vorderaches. Wer Erfahrung mit dem Ziehen von Anhängern hat, wird diesen Effekt dort bereits bemerkt haben. Auch diese Differenz muss ausgeglichen werden, wozu es zusätzlich noch ein Differential zwischen den beiden Achsen gibt, das Mitteldifferential.

Auch hier tritt der Effekt ein, dass bei einem Rad ohne Traktion die ganze Kraft auf dessen Achse und auf dieses Rad gegeben wird, wodurch das Fahrzeug stehenbleibt. Um dies nun zu verhindern, gibt es auch Sperren für dieses Mitteldifferential, welches Vorder- und Hinterachse starr zusammenschaltet.

Elektronische Traktionskontrolle

Fahrzeuge mit ABS, wo also die Fahrzeugelektronik unabhängig vom Fahrer Bremseingriffe vornehmen kann, können über diese Eingriffe den Traktionsverlust verhindern, oder besser gesagt, dem Differential vorspielen, es sei Traktion vorhanden. Dreht ein Rad aufgrund mangelnder Traktion durch, wird dies vom der Traktionskontrolle festgestellt und sie bremst dieses Rad ab, d.h. es entsteht ein Widerstand, ähnlich so, als wäre Traktion vorhanden. Als Folge leitet das Differential wieder einen Teil der Antriebsenergie auf das andere Rad der Achse.

Im unterschied zur mechanischen Differentialsperre, ist es hier manchmal nötig extra Gas zu geben, um auf dem Rad ohne Traktion eine ausreichende Drehzahl zu erreichen, so dass die Elektronik den Traktionsverlust erst einmal registriert.

Die Kombination macht es

Im Bereich des Antriebs, sind also die Allradfunktion und die Differentialsperren bzw. die Traktionskontrolle wichtige Kriterien. Deren Kombination entscheidet in welchen Situationen man mit dem Fahrzeug noch weiterkommt und in welchen nicht.

Allrad bei Land Rover Fahrzeugen

Die Land Rover Fahrzeugmodelle verwenden unterschiedliche Allradkombinationen:

- Serie I (1948 - 1951)

- Permanenter Allradantrieb, aber nur bei Beschleuningung und Vorwärtsfahrt, bei Rückwährtsfahrt sorgt ein Freilauf im Getriebe dass nur die Hinterachse angetrieben wird.

- Allrad bei Rückwährtsfahrt zuschaltbar

- Untersetzungsgetriebe

- Kein Sperrdifferential

- Serie I (1951 - 1958) / II / IIa / III

- Zuschaltbarer Allradantrieb

- Allrad in hoher Übersetzung (H) nur bis 50 km/h

- Untersetzungsgetriebe

- Kein Sperrdifferential

Serie III V8 109

- Wie die anderen Serie I - III Modelle, nur mit unterdruckbetriebener Mitteldifferenzialsperre

- 90 / 110 / 130 / Defender, alle Modelle ausser 110 V8 und Td5 mit ABS und Td4

- Permanenter Allradantrieb

- Mitteldifferentialsperre

- Untersetzungsgetriebe

- 110 V8

- Wie alle anderen 110er, nur mit unterdruckbetriebener Mitteldifferenzialsperre

- Defender Td5 mit ABS und Td4

- Wie alle anderen Defender nur mit elektronischer Traktionskontrolle