CB-Funk: Unterschied zwischen den Versionen

AWo (Diskussion | Beiträge) K (→Was beachtet werden sollte) |

AWo (Diskussion | Beiträge) (→Antenne - Montage rückwärts am Dach) |

||

| Zeile 127: | Zeile 127: | ||

=== Defender === | === Defender === | ||

==== Antenne - Montage rückwärts am Dach ==== | ==== Antenne - Montage rückwärts am Dach ==== | ||

| + | [[Datei:LP CB-Funk Antenne HR.jpg|miniatur|rechts|''Funk 150'', rückseitig am Dach befestigt]] | ||

==== Antenne - Montage Stirnseite des Dachgepäckträgers ==== | ==== Antenne - Montage Stirnseite des Dachgepäckträgers ==== | ||

Version vom 5. Mai 2011, 22:07 Uhr

CB Funk ist die Abkürzung für Citizen Band Funk. Also die Frequenzbereiche, die von jedermann genutzt werden können. Sie liegen bei 27 Mhz im 11 Meter Band, somit also im Hoch-Frequenzbereich, auch Kurzwelle genannt. Da CB-Funk von jedem benutzt werden darf, ist die Reichweite durch die maximale Leitung von 4 Watt auf wenige Kilometer begrenzt.

Wer weite Distanzen überbrücken will oder muss, z.B. bei Reisen in entlegene Gebiete, sollte sich um eine mobile Amateurfunkanlage bemühen. Hier gibt es durchaus Sendeleitungen von bis zu 750 Watt. Dazu muss man aber eine Prüfung ablegen und eine Lizenz erwerben. Das ist so geregelt, denn es ist durchaus eine weltweite Kommunikation möglich.

CB Funk nimmt in seiner Bedeutung für 4x4 Fahrzeuge zwar ab, jedoch ist es immer noch eine günstige und einfache Möglichkeit zur Kommunikation mehrerer Fahrzeuge und je nach Ausstattung über weitere Entfernungen. In zunehmenden Maße findet der Einsatz von PMR-Funk-Geräten statt, welche durch die geringere Sendeleistung und die höhere Frequenz (446 MHz) eine kleinere Reichweite haben. Für Offroad Parks sind die PMR Geräte sicherliche eine gute Alternative, da dies meistens Handgeräte sind, die man auch beim Aussteigen aus dem Fahrzeug mitnehmen kann.

Inhaltsverzeichnis

Es soll CB-Funk sein

Für denjenigen, der sein Fahrzeug mit CB-Funk ausstatten möchte, stellen sich einige Fragen, die es zu beantworten gilt:

- Für welche(n) Einsatzzweck(e) soll der Funk genutzt werden?

- Welches Gerät schaffe ich mir an?

- Welche Antenne nutze ich und wo bringe ich sie an?

- Benötige ich weiteres Zubehör?

- Gesetzliche Bedingungen, gerade bei Auslandsfahrten.

Während Fragen nach dem Einsatzzweck hier nicht beantwortet werden können, können hier aber die technischen Hintergrundinformationen gegeben werden, die bei der Auswahl und dem Betrieb helfen.

Die Wahl der Antenne

Wie bereits erwähnt benutzt der CB Funk eine Frequenz von 27 MHz. Bei einer Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit von schlappen 300.000 km/s ergibt sich somit eine Wellenlänge (Lambda, Formelzeichen λ) von 11 Metern.

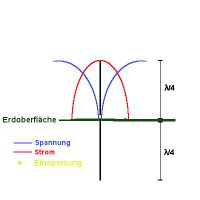

Wellenlänge λ (m) = 300.000 / f (kHz)<br> 11 m = 300.000 / 27.000 kHzDie Wellenlänge bestimmt somit die ideale Größe für eine Antenne. Zusätzlich zur Wellenlänge spielt auch noch die Bauform der Antenne eine wichtige Rolle. Die meisten Mobilantennen sind vertikale Rundstrahler (Stabantennen), d.h. ihre Polarisation ist für das vertikale Empfangen und Senden ausgelegt. Daher sollten diese auch immer vertikal montiert werden. Ihr Prinzip beruht auf der Marconi-Antenne. Diese ist theoretisch eine Halbdipolantenne, d.h. sie ist eine halbe Wellenlenge lang (λ/2) und besitzt zwei Pole. Nur die Hälfte davon ist als Antenne ausgebildet, also ¼ Wellenlänge (λ/4). Die andere Hälfte ist in der Erde gespiegelt, sofern diese gut leitet (z.B. bei feuchtem Boden). Da dies nicht vorausgesetzt werden kann, werden oftmals Leiter auf dem Boden um die Antenne ausgelegt oder sogenannte Radials angebracht, die dann den Part des Erdleiters übernehmen. Deshalb ist aus Sicht der Sendeleistung die Mitte eines Autodachs der effizienteste Ort für solch eine Antenne, da es quasi die Rolle einer gut leitenden Erdoberfläche als Reflektorspiegel übernimmt und sie den höchsten Punkt darstellt. Die Mitte, in diesem Fall der Fußpunkt der Antenne, ist der Einspeisungspunkt. Bild 1 zeigt die Strom- und Spannungsverteilung auf dem Strahler, wobei der Strom für die Abstrahlung (Sendeleistung) verantwortlich ist.

Die Marconi-Stabantenne hat eine Länge von λ/4 (1/4 Lambda) und ist faktisch ein Viertelwellen-Dipol. Im CB Funk also einen Strahlerlänge von 2,75 m. Der Strom ist dort am stärksten, wo die Einspeisung stattfindet. Bei einer Dipolantenne ist dies im Regelfall in der Mitte. Bei dem Marconi-Antennentyp ist dieser Bereich am Übergangspunkt zur Erde, die theoretische Mitte. Dort herrscht hoher Strom und wenig Spannung: <Hier noch Bild Ersatzschaltung Antenne einfügen>

Antennenlänge

Nun stellt schon eine 2,75 m lange Antenne auf einem Fahrzeug in einigen Verkehrsbereichen durchaus ein Problem dar, die nicht überall und immer gefahren werden kann. Deshalb werden im Markt für mobile CB-Funk-Antennen verschiedene Versionen angeboten: λ/2, λ/4 und 5/8 Antennen. Diese liegen in einer Länge von 70 cm bis 185 cm vor, sie sind also alle elektrisch verlängert um auf ihren λ/x Wert zu kommen. D.h. der als Antenne wahrnehmbare Teil ist kürzer als λ/x (z.B. kürzer als 2,75 m bei λ/4) und die fehlende Länge wird meistens durch Spulen im Antennenfuß oder deren Mitte gebildet. Diese Art auf λ/x zu kommen ist jedoch immer ein mit Verlusten behafteter Kompromiss. Der Vorteil dieser Antennen ist der einfache Aufbau und im Falle einer λ/4 die Impedanz nahe 50 Ohm, die die Verwendung eines 50 Ohm Koaxialkables zum Anschluss ermöglicht (siehe Was ist eine Stehwelle). Die 5/8 Lambda Antenne hat den günstigsten Abstrahwinkel, da sie flach strahlt.Eine Antenne mit einer Länge von ca. 1,4 m und einer elektrischen Länge von λ/4 ist das Minimum, welches man in Bezug auf die Sendeleistung einsetzen sollte, wenn es also auch auf Distaz ankommt. Dies erkennt man, wenn man sich folgendes vor Augen führt:

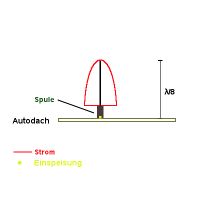

Bei einer vertikalen Viertelwellen-Antenne würde der Strahler normalerweise 1/4 der Wellenlänge, also 2,75 m, aus der Erde ragen. Es kann also nur über diese 2,75 m abgestrahlt werden. Dabei liegt der maximale Strombereich und somit die stärkste Strahlung direkt über der Erde, also an dem Punkt an dem das Signal in die Antenne eingespeist wird (siehe Bild 1, theoretische Strahlermitte). Eine 1,5 m lange λ/4 Antenne hat eine um weitere ca. 50% gekürzte Strahlerlänge und zusätzlich befindet sich meistens im Bereich der größten Stromstärke u.U. die Spule. Dort findet keine Abstrahlung statt und es bleibt zum Senden nur noch die tatsächlich als Antenne ausgeführten ca. 1,5 m Leiterlänge, wie Bild 2 zeigt.

Fazit

Letztendlich bestimmt der Einsatzzweck über die Antennenlänge. Sie sollte ausreichend sein, den Zweck zu erfüllen und kurz genug um kein zu großes Hindernis zu werden.- Benötigt man nur den Wald- und Wiesenfunk in Offroad Parks oder Verständigung bei Kolonnenfahrten reicht eine kleinere, 90 - 150 cm.

- Für Reisen wo eine Gruppenkommunikation über kürzere Distanzen (bis 20 KM bei idealem Gelände und Standpunkt) möglich sein soll, sollte es schon eine eine λ/4 mit rund 170 cm oder 5/8 mit rund 2 Metern länge sein. Diese benötigen auch eine entsprechend robuste Befestigung. Wobei zu beachten bleibt, dass vertikale Strahler relativ flach abstrahlen und somit ein Tal-zu-Tal Funk eher schwierig wird.

- Für weite Reisen die auch in abgelegenere Gegenden führen, sollte man sich dann überlegen, ob man den CB-Funk Bereich verlässt und eine Amateurfunkanlage montiert. Hier können dann Antennen bis zu 4 Metern verwendet werden. Dabei sind dann auch die Regularien usw. der aufgesuchten Länder zu beachten.

Verwendet man eine "top-loaded" Antenne, deren Spule am Antennenende und nicht am Fuß besitzt (z.b. die CB 27S), steht der sendestärkste Bereich der Antenne zur Verfügung.

Position

Wir wissen ja bereits, dass die Mitte des Dachs die bestmögliche Position darstellt, da es die höchste Position ist und meistens auch frei abgestrahlt werden kann und das Dach wie ein Spiegel wirkt, der die rundherum nach unten abgestrahlte Signale reflektiert. Nur ist dies nicht unbedingt auch die praktikabelste Lösung, denkt man z.B. an ein schnelles Umklappen oder einen Dachgepäckträger. Bei neueren Fahrzeugen muss zudem die mögliche Wechselwirkung mit der Fahrzeugelektronik beachtet werden. Hier ist der Hersteller gefordert entsprechende Positionen für die jeweiligen Geräte, wie CB Funk, Handy usw. festzulegen, EMV Erklärung genannt. Diese gibt an, welches Gerät bzw. dessen Sender wo angebracht und betrieben werden darf.

Weiterhin sollte man bei Wahl auch beachten, dass z.B. bei der Anbringung auf dem Kotflügel eines Serie/Defender die Motorhaube nur bedingt als Reflektor arbeitet (kaum Masseverbindung) und der restliche Aufbau eher ein Abstrahlhindernis bildet. Hinten oben am Dach, kann dieses nur nach vorne als Reflektor benutzt werden. Neben den Herstellervorgaben und dem Einsatzzweck werden also die räumlichen und konstruktiven Möglichkeiten die Grenzen setzen. Lieber eine nicht perfekte Antenne, als gar keine.

Fazit

Zur Positionierung sollten folgende Dinge beachtet werden:

- EMV Erklärung für das Fahrzeug

- Beim Hersteller anfordern, ggf. auf der Webseite nachsehen.

- Möglichst hohe Position, möglichst freier Abstrahlbereich

- Ideal: Dachmitte. Weniger geeignet sind Orte, wo trotz Masse keine Reflektionsfläche vorhanden ist, z.B. Rammschutz.

- Antennenlänge

- Dem Einsatzzweck (siehe Antennenlänge) und den täglichen Anforderungen anpassen.

- Stabilität

- Der Platz wo die Antenne hinkommt, sollt ihre Bewegungen bei Fahrt aushalten können, ggf. verstärken.

- Permanent oder abnehmbar

- Bei seltenem Gebrauch und großer Bauart abnehmbar, bei kleinerer Bauart oder häufigem Gebrauch permanent aber umnklappbar.

SWR - Stehwellenrelation

Was ist eine Stehwelle

Wenn Leistung in Form eines Signals auf eine Leitung gegeben wird, muss diese Leitung am Ende abgeschlossen werden. Dieses geschieht mit einem Verbraucher am Ende der Leitung, dem Abschlusswiderstand. Dieser verbraucht die Leistung am Ende des Leiters restlos. Dazu muss dieser Widerstand der Leitungsimpedanz entsprechen. So wirkt der endliche Leiter wie ein endloser in dem das Signal immmer weiter vom Sender wegläuft. Fehlt dieser Abschluss, wirkt das Leitungsende wie ein unendlich hoher Widerstand und das Signal wird dort reflektiert. Dies führt zu Überlagerungen längs des gesamten Leiters, bildlich gesprochen, laufen Teile des Signals zurück zum Sender.

Wenn ein Signal von einem Medium in ein anderes übergeht, z.B. vom zuleitenden Koaxialkabel in die Antenne und beide Medien unterschiedliche Impedanzen besitzen, entstehen also Reflektionen des Signals. Diese überlagern sich und bilden die Stehwelle. Es entsteht ein zum Funkgerät zurückfliessender Strom. Verantwortlich für die Stehwelle ist also der Übergangspunkt von der Zuleitung zum Einspeisungspunkt der Antenne (Fußpunkt).

Demnach muss idealerweise vom Sender bis zum Ende des gesamten Leitungswegs (Zuleitung und Antenne) der gleiche Leitungswiderstand (Impedanz) vorhanden sein:

Rs = Ausgangswiderstand des Senders (Im CB-Funk immer 50 Ohm)

Zkoax = Impedanz des Zuleiters (Bei RG-58 ebenfalls 50 Ohm)

Ra = Eingangswiderstand der Antenne (Bei Vertikalantennen mit λ/4 36,6 Ohm)

Ideal wäre Rs = Zkoax = Ra, praktisch findet man jedoch 50 Ohm Rs = 50 Ohm Zkoax <> 36,6 Ohm Ra.

Was ist das Stehwellenverhältnis

Durch das reflektierte Signal gibt es mehrere Spannungsverhältnisse in dem Leiter. Das SWR gibt das Verhältnis der größten Spannung zu der kleinsten Spannung auf dem selben Leiter an.

Umin = kleinste Spannung auf der Leitung

Umax = größte Spannung auf der Leitung

SWR = Stehwellenverhältnis

SWR = Umax / Umin

Somit ist üblicherweise die SWR >= 1. Bei einer ideal angepassten Leitung, d.h. durchgängig die gleiche Impedanz, wäre die SWR demnach = 1.

Bei einer Leitung ohne jeglichen Verbraucher überlagern sich die Signale, Umin ist = 0 und die SWR somit unendlich (∞) hoch.

Deshalb niemals ohne angeschlossene Antenne oder Abschlusswiderstand senden! Hier würde das gesamte Signal reflektiert werden.

Achtung! Oft wird bei das Verhältnis in der Notation 1:n (z.B. SWR 1:2) angegeben, was falsch herum ist. Wenn man sich die o.a. Formel ansieht, erkennt man, dass z.B. ein SWR von 1:2 einem Wert 0,5 entspricht, was nicht möglich ist. Richtig wäre n:1, (2:1 ergibt dann ein SWR von 2).

Welche Bedeutung hat das Stehwellenverhältnis

Der Strom, der wieder in die Zuleitung reflektiert wird, kann die Endstufe des Funkgeräts gefährden und er bedeutet einen Leistungsverlust, da alles was reflektiert wird nicht abgestrahlt wurde. Üblicherweise akzeptieren Funkgeräte ein Verhältnis von bis zu 2 (2:1). Wird das Verhältnis ungünstiger, regelt die Endstufe die Sendeleistung herunter, wodurch der zurückfliessende Strom ebenfalls geringer wird. Das ist im Regelfall ungewollt.

Üblicherweise wird ein Stehwellenverhältnis von 1 (1:1) angestrebt, da es maximale Sendeleistung suggeriert. Bei vertikalen Antennen, um die es ja hier primär geht, kommt dieses Verhältnis aber auf Kosten der Sendeleistung zustande. Warum? Das meistens verwendete RG-58 Koaxialkabel zwischen Funkgerät und Antenne hat eine Impedanz von 50 Ohm, eine Vertikalantenne am Fußpunkt meistens 36,6 Ohm. Ein SWR von 1 bedeutet somit eine Differenz von gut 13,4 Ohm und somit einen Verlust der Sendeleistung von gut 33%, z.B. durch Wärme.

Anpassung

Ein perfekt abgestimmtes System, wo alle Impedanzen gleich sind und somit keine Stehwelle entsteht, nennt man angepasst. Bauartbedingt gibt es keine Antenne, die ohne Hilfsmittel die nötigen 50 Ohm Impedanz aufweist, die nötig wären um einen Stehwelle zu vermeiden. Daher werden verschiedene Lösungen angeboten, diesem Ideal möglichst nahe zu kommen. Rufen wir uns noch einmal kurz in Erinnerung, das der Lambda-Typ die Impedanz vorgibt. Angeboten werden λ/2 (73,2 Ohm), λ/4 (36,6 Ohm) und 5/8 Antennen. Ohne Anpassung kann man noch die λ/4 Antennen akzeptieren, da sie den 50 Ohm am nächsten kommen.

Folgende Anpassungen werden angeboten:

- Längenveränderung

- Hier wird der Strahler aus dem Halter weiter herausgezogen oder reingesteckt. Damit wird die Antenne möglichst nah auf die Länge gebarcht, die zum Erreichen der Resonanz nötig ist. Dadurch werden weitere Widerstände vermieden und die Antenne liegt möglichst nah bei den 36,6 Ohm.

- Anpassung durch Koppler

- Dieser bietet dem Sendegerät konstant 50 Ohm und dieses sendet dann immer mit voller Leistung. Zwischen Koppler und Antenne entsteht dann irgendein SWR, welches uns aber meistens egal sein kann, da die Koaxialkabel ausreichend dimensioniert sind diese Spannungsdifferenzen zu verkraften. Normales RG-58 Kabel ist bis zu 1,9 kV und auch weitaus höher durchschlagsfest, je nach Kabelspezifikation. Sendeleistungen von weit unter 100 Watt, wie sie im mobilen Bereich üblich sind, dürften somit kein Problem darstellen.

Fazit

Praktisch hat man nur die Wahl zwischen unangepassten Antennen, die je nach Zweck, eine akzeptable Stehwelle erzeugen, angepassten Modellen, die nur eine geringe bis keine Stehwelle erzeugen und der Nutzung von Koppeltechnik, was mit Zusatzkosten verbinden ist.

Nach dem Motto "Fit for Purpose" sollte man sich die Variante wählen, die den besten Kompromiss zwischen Kosten und Nutzen abgestimmt auf den Einsatzzweck bietet. Beachten: Lambda und Antennenlänge bedingen einander.

- Für den Flurfunk in Kolonnen und in Offroad Parks sind sicherlich kleine bis mittellange verkürzte λ/4 Antennen oder 5/8 Antennen die richtige Wahl.

- Diese können angepasst (ein Muss, wenn das Funkgerät keine Stehwellen toleriert) oder unangepasst sein.

- Wer häufig funkt, sollte sich zur Schonung des Senders für eine an 50 Ohm angepasste Löung entscheiden.

Montage

Was beachtet werden sollte

- Alle Teile sollten fest montiert sein und in einer Art, dass sie den Fahrer nicht stören können.

- Überlanges Koaxialkabel nicht aufrollen.

- Grundsätzlich kann das Kabel gekürzt werden. Ist die Antenne nur schlecht angepasst, kann eine Verkürzung sich jedoch sowohl positiv als auch negativ auf das SWR auswirken. Am besten ein zweites Kabel verwenden und die Auswirkung des Kürzens mit einem SWR-Messgerät feststellen. Je nach Auswirkung das Originalkabel ungekürzt montieren. Stückelungen, also das Verbinden mehrerer Kabelsegmente mittels Verlängerungsstücken vermeiden.

- Vor dem Bohren einer Durchführung beide Seiten der Fläche ansehen, eventuell sind auf der Innenseite Schrauben, Stege, Kabel oder ähnliches die man beschädigen könnte.

- Ohne Bohren

- Oftmals muss eine Durchführung für das Kabel oder den ganzen Antennenfuß gebohrt werden. Das entfällt, wenn man einen Magnetfuß auf einer Stahlfläche verwendet und eine vorhandene Durchführung nutzt, z.B. bei Magnetfußhalterung auf Stahl-Riffelblechen auf dem Kotflügel. Hier kann das Antennenkabel durch die vorhandene Durchführung, etwa in der Mitte der Spritzwand gesteckt werden.

Defender

Antenne - Montage rückwärts am Dach

Antenne - Montage Stirnseite des Dachgepäckträgers

Antenne - Montage auf dem Kotflügel

Funkgerät - Hinter der Cubbybox

Funkgerät - Unter dem Armaturenbrett

Herstellererklärung zur EMV

In den EMV Erklärungen finden sich die Angaben zu:

- Spannungsversorgung für das Funkgerät nur über eine eigene Leitung

- Verkabelung und Installation gemäß Richtline MPT 1362

- Die Antenne muss an ihrer Befestigung eine Masseverbindung erhalten

- Antennenmontage an Glas und Scheiben ist nicht erlaubt

- Antennenmontage ist nur an festen Karosserieteilen

Die EMV Erklärungen für den Defender finden sich unter EMV Erklärung Land Rover Defender.