Drehstromgenerator

Prinzip

Strom wird erzeugt, in dem ein elektrischer Leiter durch ein Magnetfeld bewegt wird. Umgekehrt entsteht um einen Leiter, durch den Strom fliesst ein Magnetfeld. Die Effekte die dies ausmachen heissen Lorentzkraft und Induktion.

Bewegt man in einem Generator Spule (=viele Wicklungen eines Leiters) oder Magneten in diesem Sinne, erzeugt er aus dieser mechanischen Energie elektrischen Strom. Das notwendige Magnetfeld kann durch Festmagneten erzeugt werden, oder durch eine weitere Spule, an die eine geringe Spannung angelegt wird, die Erregerspannung. Moderne Generatoren in Fahrzeugen haben keine Festmagneten, sondern benutzen das Prinzip der Erregerspule, an die zum initialen Starten Batteriespannung angelegt wird. Das so erzeugte Magnetfeld wird nun genutzt, um den Strom in den Generatorspulen zu erzeugen. Erzeugt der Generator erst einmal ausreichend Strom, wird in Teil davon zur Erzeugung der Erregerspannung genutzt. Eine Lichtmaschine die nach diesem Prinzip funktioniert nennt man eine selbsterregende Lichtmaschine.

Wechselstrom

In einer Batterie kann aber nur Gleichspannung gespeichert werden und diese kann auch nur Gleichspannung abgegeben. Daher sind die Verbraucher in einem Auto auch meistens für Gleichspannung ausgelegt. Somit muss diese Wechselspannung gleichgerichtet, d.h. eine Gleichspannung daraus gemacht werden.

Gleichrichtung

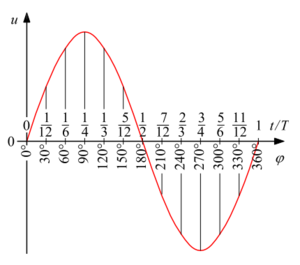

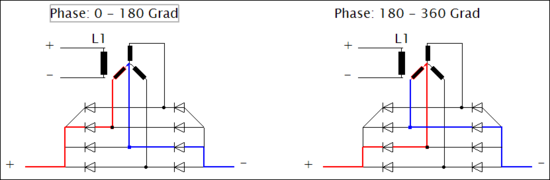

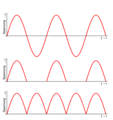

Bei der Gleichrichtung wird der Wechselstrom durch Dioden geschickt, die den Strom immer nur in eine Richtung durchfliessen lassen. D.h. nur jeweils die Hälfte (180°) einer Phase passieren die Diode. Wenn man sich den Verlauf der Wechselspannung in Bild 3 (Oben) ansieht und diesen mit einer einfachen Gleichrichtung gleichrichtet (eine Diode), wird praktisch die untere Kurve abgeschnitten, siehe Bild 3 (Mitte). Die Polarität wechselt nun zwar nicht mehr, aber die Spannung steigt und sinkt immer noch zwischen Null und dem Spannungsmaximum und es fehlt immer eine halbe Phase. Benutzt man 2 Dioden kann man die fehlende halbe Phase noch dazu gewinnen, bildlich gesprochen, wird die halbe Sinuskurve nach oben geklappt, wie man in Bild 3 (Unten) sieht. Jetzt gibt es zwar nur noch die positiven Spannungsanteile (d.h. der Strom fliesst nur noch in eine Richtung) aber er steigt und sinkt immer noch alle 90°.

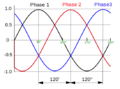

Um diesen Verlauf weiter zu glätten und einen möglichst gleichmässigen Gleichstrom zu erhalten, werden in dem Wechselstromgenerator des Fahrzeugs nun drei Spulen verwendet, die mit 120° Versatz angeordnet sind. Daraus resultieren drei um 120° versetzte Phasen Wechselspannung, wie sie in Bild 4 zu sehen sind. Jede dieser Phasen wird mit Dioden gleichgerichtet, d.h. alle negativen Spannungen werden, wieder bildlich gesprochen, nach oben geklappt (siehe Bild 5). Es ist zu erkennen, dass durch die Verwendung von drei gleichgerichteten Phasen eine wesentlich gleichmässigere Spannung als mit nur einer Spule entsteht (Vergleich: Bild 3, unten). Die Spannung sinkt nicht mehr unter einen bestimmten Wert (Umin). Es ist aber auch zu ersehen, dass diese Gleichspannung nicht glatt ist, sondern immer einen Wellenanteil hat. Die Verbraucher im Fahrzeug sind aber dafür ausgelegt.

-

Bild 3 - Gleichrichtung einer Phase

-

Bild 4 - Dreiphasenstrom

-

Bild 5 - Drei Phasen, gleichgerichtet]]

Aufbau

Zur Kühlung der Leistungsdioden des Gleichrichters und des Generators ist ein Lüferrad angebracht. Generatoren mit sehr hoher Leistung sind oftmals flüssiggekühlt. Die Leistungsabnahme erfolgt über eine große Schraube. Diese ist mit dem Ausgang des Gleichrichters verbunden. Als Eingang besitzt der Generator eine Buchse, an der die Erregerspannung mit einem Stecker angelegt wird.

Funktionsprinzip

Stromerzeugung

Solange der Motor noch nicht die Welle des Generators dreht, gibt es nur eine Energiequelle im Fahrzeug, die Batterie. Die Lichtmaschine ist auf deren Strom angewiesen, um mit der Erregerspule ein Magnetfeld aufbauen zu können. Daher wird über die Ladekontrollampe des Fahrzeugs die Batteriespannung an die Welle des Rotors angelegt. Dreht der Anlasser nun den Motor und damit auch den Rotor, dreht sich das statische Magnetfeld mit. In den äusseren drei Spulen wird nun ein Strom induziert. Dieser Strom wird Gleichgerichtet und zur Speisung der Battere benutzt. Ein geringer Teil davon kann dann zur Erregung genutzt werden, d.h. es ist ein selbsterregender Generator. Fahrzeuge mit tiefentladener Batterie können deshalb auch nicht angeschleppt werden, es ist nicht genug Spannung für die Erregerspule vorhanden, um den Prozess der selbsterregenden Stromerzeugung in Gang zu bringen.

Regelung

Die Strom- und Spannungserzeugung des Generators ist von der Drehzahl und der stärke des Magnetfeldes abhängig. Die Drehzahl wird durch den Fahrer bestimmt und eignet sich somit nicht zur Regulierung der Spannung. Wohl aber das durch den Rotor erzeugte Magnetfeld. Daher wird dieses zur Regulierung der Spannung benutzt. Bei einer Methode misst der Regler am D+ Kontakt des Generators die erzeugte Spannung. Überschreitet diese den gewünschten Spannungswert (meistens um die 14 Volt), wird über die Regelelektronik der Strom für die Erregerspule am DF Kontakt kurzzeitig abgeschaltet. Dadurch sinkt die Spannung an D+ wieder. Fällt sie unter einen bestimmten Wert, wird der Erregerstrom wieder eingeschaltet. So pendelt sich die Spannung auf den gewünschten Wert ein. Der Spannungswert muss etwas über dem Batteriewert liegen, damit ein Ladestrom zur Batterie hin fliessen kann. Er darf aber auch nicht zu hoch sein, da sonst die Batterie zu Gasen anfangen kann, d.h. die produziert übermässig viel explosiven Wasserstoff. Moderne Regler messen über Ihren S Kontakt auch ständig die Batteriespannung und ermöglichen so eine verbesserte Regelung.

Neuere Systeme binden die Regelung in die gesamte Energiesteuerung des Fahrzeugs ein. Dabei wird dann auch die Batterie mir ihren Parametern (Spannung, Strom, Temeperatur) in die Regelung mit einbezogen, auch bei ausgeschaltetem Motor. Dies ist z.B. zwingend bei Stopp-Start Systemen notwendig. Stellt das System z.B. fest, dass die Batterie nicht mehr genug Leistung für einen weiteren Start hat, darf sie den Motor nicht automatisch abschalten. Diese Steuerungssysteme greifen an vielen Stellen im Fahrzeug ein, sie können den Stromverbrauch einiger Systeme reduzieren oder im Leerlauf eine höhere Motordrehzahl für mehr Leistung anfordern. Die Lebensdauer einer Batterie wird durch diese intelligente Steuerung verlängert, bzw. sie kann dann besser den gestiegenen Anforderungen, z.B. durch ständige Verbraucher gerecht werden.

![Bild 5 - Drei Phasen, gleichgerichtet]]](/images/thumb/d/d5/373px-3-fas-effekt.svg.png/120px-373px-3-fas-effekt.svg.png)